Pro Kontra RUU Permusikan, Menengok Aturan Musik di Negeri Orang

Reporter:

Dian Arief Setiawan|

Editor:

Dian Arief Setiawan|

Senin 04-02-2019,16:47 WIB

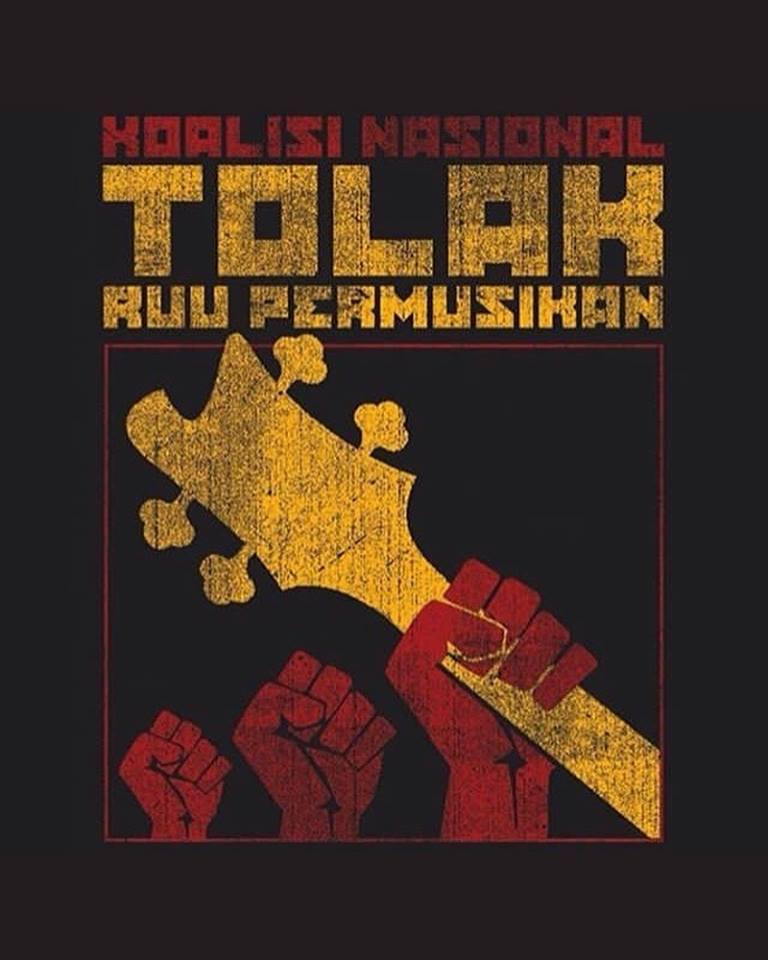

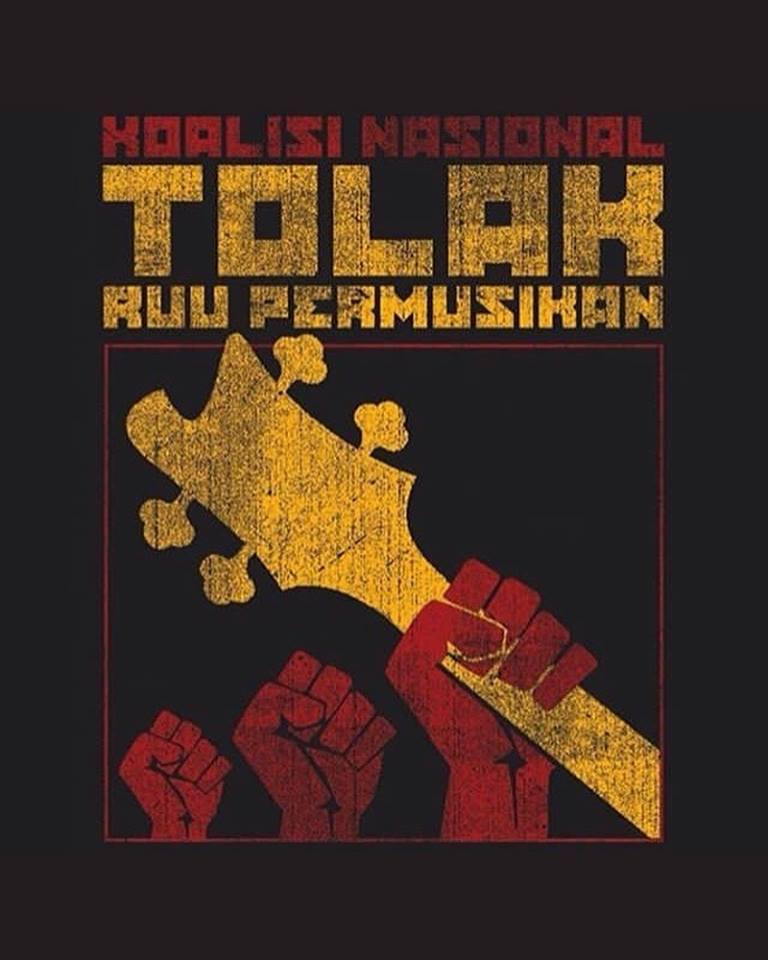

Sebanyak 260 musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menyatakan sikap bersama sehubungan dengan RUU Permusikan.

Dalam rilisnya pada Minggu (3/2) malam, mereka menyatakan RUU tersebut menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat perkembangan proses kreasi, di samping berpotensi merepresi para pekerja musik.

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan melihat RUU Permusikan memuat banyak pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang yang ada seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta Undang-Undang ITE.

RUU Permusikan juga dianggap memuat pasal “karet” yang tercermin lewat keberadaan Pasal 5. Isinya antara lain larangan untuk membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, hingga membuat konten pornografi maupun karya provokatif. Ketentuan pidana dari pasal ini diatur dalam Pasal 50.

Kehadiran RUU Permusikan seketika membuka diskursus tentang bagaimana persoalan musik diatur di negara lain.

Di Singapura, aturan pemerintah tentang musik masih berkutat pada hal-hal teknis: dari hak cipta, pembajakan, hingga izin bermain di muka umum. Aturan menyelenggarakan konser, misalnya, tertuang dalam Bab 257 Public Entertainment Act (PEA).

Isi dari aturan itu ialah bahwa untuk setiap konser yang diadakan di tempat umum, baik gratis atau berbayar, harus mengantongi izin dari otoritas terkait. Apabila konser diadakan tanpa izin, pihak penyelenggara bisa dikenai denda sebesar 20 ribu dolar.

Bergeser ke Jepang, aturan hukum soal musik, contohnya, termaktub dalam Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada sejak 1985. Kehadiran UU ini dinilai mendorong tumbuhnya tempat persewaan CD musik secara legal di kota-kota di Jepang. Di Jepang, rental CD menjadi faktor kunci mengapa rilisan fisik masih diminati hingga sekarang.

Aturan hukum nasional di Jepang juga mampu menciptakan batasan penjualan CD dengan harga di bawah 2.500 yen (sekitar 21 dolar). Untuk ukuran pasar Jepang, harga tersebut bisa dibilang relatif mahal. Menariknya, sekalipun mahal, Jepang tidak pernah mengalami periode pengunduhan ilegal yang meluas. Bahkan, selama beberapa tahun terakhir, penggunaan program file sharing bernama peer-to-peermenurun hingga 40 persen.

Kondisi serupa muncul pula di Inggris Raya. Di negeri Ratu Elizabeth ini, terdapat regulasi berwujud

Live Music Act, yang resmi berlaku pada Oktober 2012 silam. Kehadiran

Live Music Act dipandang sebagai terobosan penting dalam kancah musik di Inggris. Pasalnya, aturan tersebut berandil dalam dihapuskannya persyaratan Otoritas Lokal mengenai peredaran minuman beralkohol di

venue pertunjukan musik.

Capaian itu tak mungkin bisa terealisasi tanpa kontribusi dari

UK Music, badan perwakilan para pihak-pihak berkepentingan di industri musik Inggris, dari label, promotor, sampai musisi, yang didirikan pada 2008.

Sejak pertama kali didirikan, UK Music punya tiga tugas pokok: menyalurkan aspirasi dari mereka yang bergerak di industri musik, menggalang riset dan publikasi mengenai nilai ekonomis yang bisa dihasilkan industri musik, serta memastikan bahwa hak cipta dapat diterapkan tanpa pandang bulu.

Peran kunci yang dilakukan UK Music yakni mempromosikan pemahaman yang lebih besar di antara para pembuat kebijakan tentang industri musik hingga memberikan penjelasan dan analisis tentang bagaimana keputusan mereka akan berdampak pada sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, UK Music telah membikin kemajuan signifikan untuk mengubah undang-undang yang memungkinkan industri musik terus tumbuh dan berkembang. Terutama pada isu-isu macam hak cipta, perizinan konser, hingga representasi di tingkat legislatif dan pembuat kebijakan.

Sementara di AS, mengutip pemberitaan

Vox, hubungan hukum dan musik bisa dilihat dari apa yang baru saja terjadi pada Oktober kemarin manakala Presiden Donald Trump

meneken Undang-Undang Modernisasi Musik (Music Modernization Act). Sebelum disahkan Trump, regulasi ini lebih dulu memperoleh dukungan secara bulat dari anggota parlemen Republik maupun Demokrat.

Perangkat hukum ini lahir atas kebutuhan untuk memperbarui serta merampingkan sengkarut yang terjadi di era

streaming, di mana semakin banyak musisi yang merasa kesulitan mendapatkan royalti dari

platform macam Spotify dan lainnya. Cita-cita yang hendak diwujudkan: pemenuhan pembayaran royalti kepada mereka yang lagu-lagunya diputar di layanan

streaming.

Isu musisi dan teknologi memang menjadi isu menarik di industri musik AS. Tiga tahun lalu, puluhan musisi yang dimotori Christina Aguilera serta Katy Perry meminta pemerintah AS untuk merevisi Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang mengatur akses dan hak cipta di internet. Mereka beralasan bahwa perusahaan teknologi seperti YouTube dan Tumblr telah

menghasilkan banyak keuntungan dengan mengunggah karya-karya dari musisi tanpa persetujuan.

“Pertumbuhan perusahaan teknologi tak boleh mengorbankan musisi dan penulis lagu,” demikian bunyi petisi yang ditandatangani Aguilera bersama kawan-kawannya. “Perusahaan teknologi memperoleh manfaat dari aturan hukum yang berlaku saat ini.”

“Undang-Undang yang ada, serta segala interpretasinya, mengancam kelanjutan karier penulis lagu dan musisi untuk bertahan di industri musik,” tambah bunyi petisi tersebut.

Selain yang sudah disebutkan di atas, aturan hukum yang berhubungan dengan musik juga dapat dijumpai di beberapa ranah seperti kontrak rekaman antara pihak label dan musisi hingga

merchandise.

Untuk poin pertama, misalnya, aturan hukum dipakai guna menentukan jangka waktu atau durasi perjanjian, jumlah lagu atau album yang harus direkam, royalti yang dibayarkan kepada musisi, wilayah (negara-negara di mana label rekaman dapat merilis atau menjual album), anggaran rekaman, sampai pemasaran dan promosi. Kemudian di poin kedua,

merchandise, aturan hukum diterapkan untuk mencegah pihak lain melakukan plagiarisme serta penggunaan tanpa izin.

Sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan musik, cakupan hukum biarlah berada pada ranah teknis. Negara-negara macam Singapura, AS, Jepang, hingga Inggris telah menerapkan hal tersebut.

Keputusan DPR menyertakan pasal yang “tidak jelas konteksnya seperti apa” dalam RUU Permusikan, selain

ngawur, juga mengancam kebebasan berkreasi para musisi. Ketentuan-ketentuan yang berbunyi larangan untuk membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, hingga membuat konten pornografi maupun karya provokatif, hampir tidak ditemukan di instrumen hukum di negara-negara yang disebut di atas.

Keempat negara ini cenderung memusatkan perhatian mereka pada perkara yang jelas, alih-alih berfokus pada konsep yang abstrak. Di sinilah seharusnya peran undang-undang itu dimaksimalkan. Lagi pula, bagaimana cara memutuskan (karya) seorang musikus “merendahkan harkat martabat”?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: